刻瓷工艺:方寸之间挥刀如笔意入丹青

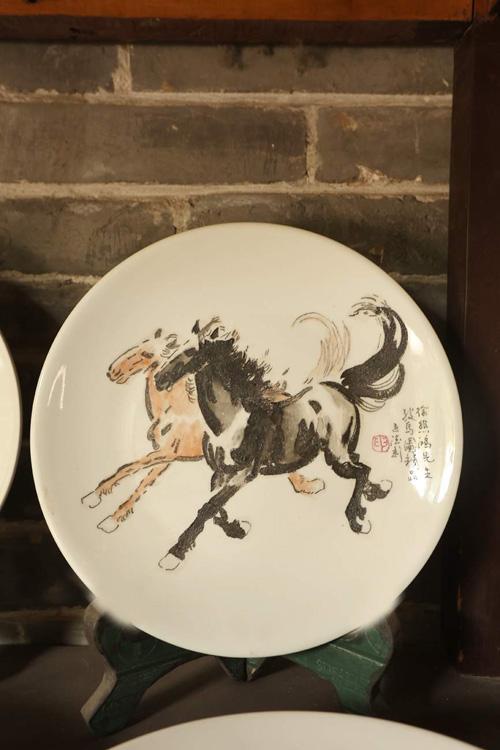

在我国丰富多彩的民间艺术长河里,有这么一种民间艺术,把绘画和雕刻结合起来,将绘画、书法等艺术形式雕刻在瓷器上,这就是刻瓷艺术。刻瓷,是集绘画、书法、刻镂于一身,集笔、墨、色、刀于一体的传统艺术。即以“刀”代笔,通过小锤和类似錾子的“刀”在素面白瓷上敲打出深浅不同的痕迹,再经过染色等环节来展示艺术效果的艺术加工形式。

瓷刻艺术,于方寸之间表现出耐人寻味的博大精深,它是中国传统文化的一块瑰宝。

1 刻瓷技艺源远流长鲜有人精通

俗话说:“没有金刚钻,不揽瓷器活。”在传统雕刻艺术中,以刻瓷的难度最大,因此,问津此技艺者寥若晨星,到了近代几近失传。

据2001年9月出版的《商丘揽胜》记载:瓷器雕刻艺术是在瓷器上以刀代笔雕刻上动物、山水、人物、花草、书法等各种图案的美术加工工艺,是我国珍贵的历史文化遗产。

刻瓷起源于清朝初年,距今已有300多年的历史,后因战乱几近失传。刻瓷制品经过描图、雕刻、着色、表面处理、配套包装等生产工艺,使产品具有刀工细腻、线条流畅、层次清晰、格调典雅等特色。既有明显的刀凿痕迹及突出的金石趣味,又有表面处理良好、雅俗共赏的艺术效果。

据《苏州科普》记载,刻瓷是一种源远流长的传统民间手工艺术,秦汉时便有剥凿瓷釉的方法,称为“剥玉”。大约从魏晋开始,随着陶瓷业的发展,大量精美瓷器出现,帝王、官宦和一些文人墨客在玩赏瓷器之余,很想把咏诗题文的墨迹留存于其上,以便永久保存。于是当时的艺人们便在施釉前的瓷坯上,用直刀单线刻出诗文书画的轮廓,这便形成了最初的刻瓷。

其实,在瓷坯上刻花与在釉上雕刻有着本质的区别,凿刻的工具、技巧,包括艺人的基本素质都不一样。真正的刻瓷(在瓷釉上雕刻)是从清初开始的。据记载,清初,在民间开始有了专门从事刻瓷的行当,但多以平刻为主,点线构图等艺术表现力显得单调、平实,并没有引起世人的注意。一直到了乾隆后期,由于经济的昌盛和统治者文化生活的需要,朝廷在皇宫中专门设置了“造办处”,以专门制作宫廷使用的工艺品。

20世纪初,刻瓷在中原地区流传甚广,尽管艺术水准参差不齐,但很多民间艺人都掌握了这套在瓷器上雕刻的本领。后来,因为战乱,这门技艺几近失传。中华人民共和国成立后,刻瓷技艺已经鲜有人掌握。

2 半个世纪默默坚守传承技艺

4月17日,记者来到商丘古城著名景点壮悔堂,从前院的一处房间内,传来阵阵清脆的敲击声。闻声寻去,只见一位老者手持微型小锤和微型钢钎,戴着老花镜在白色的瓷盘子上认真地“精雕细琢”。这就是刻瓷工艺。

老者叫申世德,中国刻瓷艺术大师,河南十杰工艺美术家。就是这样一位艺人,经过几十年的努力探索,使这一文化遗产得到再生和发展。

申世德1950年生人,祖籍山东成武县,出生于一个书香世家。自幼受父亲的熏陶,酷爱书法、绘画艺术。青年时期的他在游览北京故宫时,被美轮美奂的清代刻瓷艺术所吸引,从此与刻瓷艺术结下了不解之缘。

20世纪70年代,申世德和山东的几位美术爱好者,发起成立了工艺美术厂,专门从事刻瓷艺术的研究和刻绘,主要以刻陶瓷盘为主,产品出口国外,盛极一时。

在研究刻瓷的过程中,申世德一边求教名师,一边刻苦钻研。为了提高技艺,他刻坏的瓷器不计其数。经过多年的勤奋努力,申世德的刻瓷艺术达到了一个高峰,他能刻立盘、卧盘、花瓶、瓷片、釉面砖等十几个品种,而且还能刻出山水、人物、走兽、花鸟虫鱼等图案。在微刻方面,他能在仅1平方厘米的小印泥盒上刻出中国古代仕女画、中国山水画、西洋画、书法篆刻等题材。

为了达到完美的艺术效果,对于刻瓷工具,申世德颇费了一番心思。起初,他用钢钎刻,但因为钢的锐度不够,稍一用力,瓷器就碎了。最后,经过反复试验摸索,申世德找到了合适的刻瓷工具:一把装有藤条的小锤、两只特制的合金凿子、一把金刚石刀。

装藤条是为了利用藤条的良好弹性,方便操作。两只凿子一只是圆头的,用来表现流畅浑厚的国画线条,另一只平头凿用来刻国画的大片染色以及西洋画的块面。在刻画仕女方面,就必须使用金刚石刀了。

申世德介绍,刻瓷是集笔、墨、色、刀为一体的传统艺术,“瓷赖画而显,画依瓷而传,触有手感,观有笔墨”。要镌刻成一件成功的刻瓷工艺品并非易事,因为瓷器的釉面十分光滑,既硬又脆,稍有不慎就会开裂,所以创作者要有深厚的绘画基础和娴熟的镌刻技法,同时需要耐心与细心,必须勤学苦练。“在瓷制品上雕字、凿画,关键就在于工具的掌握上,技法必须成熟,才能刻出好的作品。”申世德说。

梅花香自苦寒来。申世德的刻瓷艺术作品先后荣获中国工艺美术百花奖、河南省轻工科技腾飞奖和轻工优秀新产品奖、慕尼黑第34届手工艺品国际博览会金奖。他被河南省政府授予“河南十杰工艺美术家”称号,其传略被收入《中国当代人物工艺美术名人辞典》。在中国出口商品交易会上,申世德的刻瓷艺术品受到了国外友人的喜爱。李德生将军生前看了申世德的刻瓷作品后留下墨宝称赞:“方寸之间容万象,古朴典雅夺天工。”

3 刻瓷艺术作品扬商丘之美名

1974年起,申世德着手研究刻瓷技艺。这些年来,申世德着重把商丘的风景名胜和历史故事呈现在自己的作品中,不但让刻瓷艺术发扬光大,而且能扬商丘之美名,让“商丘元素”走向全国,走出国门。

“昨天,一名意大利的游客非常欣赏我雕刻的作品,花500元购买了一件《商丘古城》刻瓷作品。这位外国友人称回去要向家人和朋友介绍我们的商丘古城。”申世德说。

在申世德工作室展示的作品中有很多“商丘元素”。“商丘古城”“玄鸟生商”“火神阏伯”“王亥经商”“木兰从军”“桃花扇”等,这些关于商丘的系列作品在瓷盘中显现,显得高雅而庄重。“其中《商丘古城》刻瓷作品销量最大,很多游客把这件作品当成旅游纪念品,几乎每周都有游客购买。应游客的要求,有时候还会刻上游客的姓名和‘到此一游’字样。”申世德说。

这些年来,申世德还有部分刻瓷作品,以较高的艺术欣赏价值和收藏价值远销日本、美国、法国、意大利、菲律宾等国。与此同时,刻瓷作品上的“商丘元素”也随之飞往五湖四海和世界的各个角落。“刻瓷是纯手工制作,没有半点的机械用工,非常费工费时,而且欣赏刻瓷艺术的人也很少。传承这项技艺,需要耐得住清贫,我热爱刻瓷艺术,我要继续创作下去,让古老的民间艺术焕发出新的光彩。”申世德说。

如今,73岁的申世德依然从事刻瓷艺术的研究,并且积极教徒育人。每天,他的工作室里总是传出悦耳动听的刻瓷声,那琳琅满目的刻瓷作品更是令参观者赞叹。

商丘网

商丘网